Карицкий А.В., с. Знаменское омской обл.,

646550

ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО ПУТИ ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА

Главная

задача врача-диагноста любой специальности — постановка правильного диагноза. К

этому результату можно прийти, используя несколько способов, которые делятся на

классические, с применением устоявшейся десятилетиями схемы подбора

правдоподобных вариантов из огромной массы вероятных диагнозов, и альтернативные,

приводящие к тому же результату, но с заметным уменьшением расхода времени и

снижением коэффициента вероятности постановки ложного диагноза.

Проводя

упрощенную аналогию, можно представить классический, привычный для подавляющей

массы врачей, метод как поиск нужной квартиры в незнакомом городе способом

прохождения каждой улицы этого города, каждого переулка и разглядывания каждого

встретившегося на пути дома до тех пор, пока не попадется подходящий по описанию.

Без развитой интуиции порой просто не обойтись.

Несколько

упрощают эту схему многочисленные, но порой малоэффективные таблицы

классификации болезней по какому-либо признаку или этиологии. В этом случае для

поиска нужного адреса нужно осматривать уже не весь город, а только один из его

районов.

Однако, все

равно, используя классические методы, врач-диагност каждый раз как бы мысленно "листает

в голове" медицинскую энциклопедию и вызубренные со студенческих времен главы

монографий, пытаясь подогнать беспорядочный набор самых разнообразных симптомов

под какойнибудь более или менее подходящий диагноз.

Один из

эффективных методов, избавляющих врача от ненужной перетасовки симптомов и

синдромов, однако заставляющий включить в дело конструктивное логическое

мышление, - иерархический алгоритмический метод, чрезвычайно широко

распространенный в информатике. Например, в компьютерных операционных системах,

основанных на принципе определения, истинно данное высказывание либо нет, если

не это — значит-то, При этом методе с самого начала отвергается все, что не

имеет отношения к данной патологии, симптомы, которые при необходимости можно

тем же методом в дальнейшем использовать для уточнения сопутствующей патологии,

но только лишь после того, как уже поставлен основной, ведущий клинический

диагноз.

Используя

предыдущую аналогию, поясняю, что в данном случае поиск

нужной квартиры сводится к быстрому движению по автомагистрали, руководствуясь

уже не интуицией, а картой города, не отвлекаясь на разглядывание посторонних

достопримечательностей. Впервые идея использования подобного метода была

высказана в семидесятые годы 20 века . Л.Д.Линдебратеном и Л.Б.Наумовым в

монографии "Рентгенологические синдромы и диагностика болезней легких",

элементы такого же подхода использованы в "Дифференциальной рентгенодиагностике

в гастроэнтерологии" А.Н.Кишковского. Ими были разработаны весьма удачные, хотя

и крайне упрощенные, алгоритмы поиска диагноза по доминирующему синдрому, но, к

сожалению, в то время эти идеи были преждевременны, не укладывались в привычные

рамки мышления стандартными стереотипами, а потому вскоре оказались "похороненными"

в массе однотипных работ образца "диагностика пневмонии", "патология костей

левой руки" и тому подобных творений, единственная цель которых была получить

отметку "имеется опубликованная научная работа"...

В течение

ряда лет я успешно использую в своей практической деятельности этот метод,

основанный на идее Л.Б.Линденбратена, но с более детально проработанной схемой

разветвлений вариантов поисков: на первый взгляд, несколько громоздко, при

внимательном рассмотрении файловое дерево распадается на крупные ветви высшего

порядка, следуя по которым путем безоговорочного отсева второстепенных деталей

очень быстро выставляется диагноз (рентгенологическое заключение), имеющий очень

высокий коэффициент соответствия истинному заболеванию.

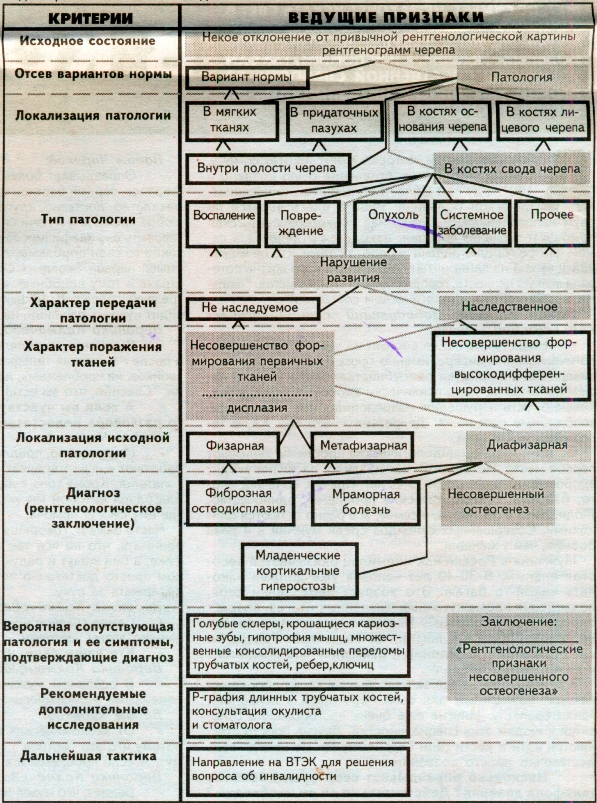

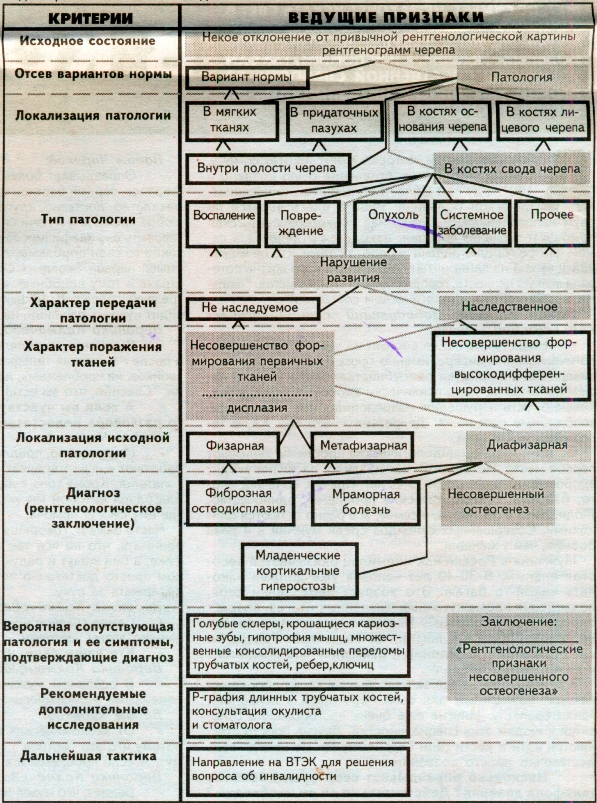

В качестве

примера рассмотрим такой случай: на обзорных краниограммах определяется резкое

истончение костей свода черепа, длительное незарастание черепных швов при

наличии на них большого количества Вормиевых косточек. Задняя черепная яма

провисает. На участке шейного отдела позвоночника, попавшего в кадр, имеется

тенденция к двояковыгнутости тел позвонков. Пациент предъявляет жалобы на

тугоухость и частые переломы конечностей. Причина направления на краниографию —

подозрение на закрытую черепно-мозговую травму во время дорожно-транспортного

происшествия.

Логическая

цепочка постановки диагноза в данном случае отражена в таблице:

В переводе на

лексикон информатики происходит поиск необходимого файла (диагноза) путем

последовательного перехода из папок (директорий) низшего порядка в папки высшего

порядка, начиная с корневого каталога.

При

использовании в этой ситуации классического подхода пришлось бы в спешном

порядке просмотреть пару руководств типа "Клиническая рентгенорадиология" или

"Рентгенодиагностика в педиатрии", пытаясь отыскать там снимок, напоминающий

снимок нашего пациента и, возможно, безрезультатно, т. к. патология черепа там

описывается в коротеньких абзацах, в основном акцент ставится на патологию

трубчатых костей.

В наше время,

когда в системе здравоохранения все шире применяется вычислительная техника,

описанный мною подход к проблеме постановки диагноза является также оптимальным

методом для составления программ компьютерной диагностики любых заболеваний при

наличии минимального количества исходных данных (таких, как жалобы, симптомы,

клинические анализы, рентгенограммы), что позволяет быстро поставить

качественный диагноз в условиях чрезвычайной ситуации или катастрофы, когда на

первый план начинают выступать такие отрицательные факторы, как дефицит времени,

информации и специалистов, имеющих высшее медицинское образование.

"Омская

медицина" № 27

Используются технологии

uCoz